Mit einer Untat zur Macht

Mit einer Untat zur Macht

Als Schwierige Arbeit[1] – „Die der Landesbauernschaft und den ihr unterstellten Kreisbauernschaften, die nunmehr Bezirksbauernschaften hießen, zugefallenen Aufgaben waren schwer.“ – wird mit Recht die Übergangszeit nach 1945 beschrieben.

Aus der Formulierung ist zu schließen, dass sich die Bauernschaft sehr schnell als politische Kraft „Bauernbund“ aus den nicht mehr bestehenden Organisationen entwickelt hat. Aus den Ergebnissen seiner Tätigkeit kann ermessen werden, dass es ein grundlegendes Ziel war, die politische Macht im Lande zu übernehmen und zu festigen. Das Wohlwollen[2] der ländlichen Bevölkerung wurde – nach NS-Modell Osttirol – durch die rechts- und verfassungswidrige Übertragung des Gemeindegutes an eigens gebildete Agrargemeinschaften gewonnen. Die neuen Einnahmequellen für Begünstigte – meist Mitglieder – sicherte auch die finanzielle Basis des Bauernbundes. Die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mit den TFLG-Novellen erweiterte der Zuständigkeiten der Agrarbehörde, wertete den Einfluss des Gemeinderechtes und der Gemeinden durch den Eigentumsentzug ab und sicherte den Erhalt der gesetzlosen „Beute“. Die Agrarrechtsprechung des LAS wurde anfänglich durch den politischen Landesrat[3] vorgenommen.

Siehe auch: Autoritäre Politik – eine Denktradition des Bauernbundes – Mieming Transparent

Rechtfertigung der Untat durch Lügen

Der VfGH hat die Übertragung des Eigentums der Gemeinden an eigens gegründete Agrargemeinschaften als gesetzlos, rechts- und verfassungswidrig erkannt. Ausführender Täter war die von der Landesregierung beauftragte Agrarbehörde. Anträge der Nutznießer dienten der Landesverwaltung als Legitimation. Sie wusch gleichsam ihre Hände in Unschuld. Ein übles Spiel, bei dem Robin Hood als Pilatus auftrat. Nach 80 Jahren wäre es unangebracht, beschönigende Worte für dieses Fehlverhalten zu formulieren. Die Bevölkerung des Landes wurde belogen, als das Eigentum der Gemeinden den Agrargemeinschaften „zureguliert“ wurde. Ein Lügenkonvolut, ein Verwirrspiel der Behörden zieht sich wie ein roter Faden von 1945 bis heute durch die Tiroler Landesverwaltung. Es ist Stehgreiftheater, wesentlich bestimmt durch den Bauernbund, durch herausragende Einzeldarsteller, durch das TFLG und seine Novellen und 80 Jahre lang wohlwollend kommentiert durch die Tiroler Tageszeitung.

Die Landesverwaltung führt mit Unwahrheiten einen Krieg gegen den Rechtsstaat. Rechtsfriede kann erst dann eintreten, wenn Behörden und Beamte Unrecht und Ausmaß eingesehen haben und wenn dies im Rahmen des Möglichen wieder gut gemacht wurde. Rechtsfriede kann erst dann herrschen, wenn Landtagsabgeordnete, Bürgermeister und Gemeinderäte verinnerlicht haben, dass ihnen der Rock des Rechtsstaates näher sein muss als das Hemd ihnen nahestehender Agrargemeinschaften. Das ist ihre Verantwortung als gewählte Vertreter gegenüber der Allgemeinheit. Das ist ihr Gelöbnis. Der Beschluss eines einfachen Landesgesetzes zur Rückübertragung des Eigentums würde genügen.

Amt der Landesregierung formuliert die zentrale Unwahrheit selbst

Das Erkenntnis VfSlg 9336/1982 zitiert drei Absätze der Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung, die alle nicht Abweichungen von bestehendem Recht – ausschließlich darum kann es vor dem VfGH gehen – mit rechtlichen Gegenargumenten begründen, sondern Vermutungen zu denkmöglichen historischen und agrarrechtlichen Entwicklungen anstellen und als Glaubensbekenntnis zur eigenen Rechtserfindung anzusehen sind.

Der VfGH hat die Einwendungen insgesamt nicht berücksichtigt, er hat sie „vom Tisch gewischt“. Die im zweiten Absatz zitierte Grundbuchsanlegung war nicht Gegenstand des Verfahrens und wurde daher auch nicht im Detail behandelt. Der hier zitierte Sachverhalt ist eine „Amts-Lüge“ und repräsentiert das gesamte Fehlverhalten des Landes Tirol zum Schaden der Gemeinden.

Rechtfertigungsversuch – angebliche rechtshistorische Entwicklung

„Der Ursprung ist das deutschrechtliche[4] genossenschaftliche Institut der gemeinsamen Nutzung (Allmende), die den jeweiligen Eigentümern berechtigter Höfe bzw. den Gemeindeangehörigen als Allmendnutzungsberechtigten zustand. Für diese gemeinschaftliche Nutzung haben sich eigene Gemeinschaften (Nachbarschaften, frühere ursprünglich selbständige Gemeinden) herausgebildet, die auch bei der Grundbuchsanlegung kraft ihres klar begrenzten Mitgliederkreises in der Regel vom übrigen Gemeindegut getrennt behandelt wurden. Sie gelten heute als Agrargemeinschaften. In vielen Gemeinden war jedoch die Gemeinde als solche, nämlich die alte sogenannte ‚Realgemeinde‘ als Nutzungsgemeinschaft Zuordnungspunkt dieser Nutzung. Dafür wurde dann der Begriff Gemeindegut verwendet …

Zentrale Unwahrheit – Gutdünken eines Einzelbeamten

Bei der Grundbuchsanlegung wurde einmal die Gemeinde, dann wieder eine Nachbarschaft, eine Fraktion, eine Interessentschaft, die Katastralgemeinde oder die Berechtigten als Miteigentümer eingetragen. Es lag allein im Gutdünken des zuständigen Grundbuchsbeamten, welchen Ausdruck er verwendete. Da die tatsächliche Nutzung weiterhin gemäß der alten Übung erfolgte, war es für den Berechtigten in wirtschaftlicher Hinsicht gleichgültig, ob seine Bedürfnisse an Holzbezugs- und Weidemöglichkeiten durch die Mitgliedschaft zur Nachbarschaft, zu einer Interessentschaft oder durch eine Gemeindegutsnutzung gedeckt wurde.

Rechtfertigungsversuch – Bodenreform und Gleichheitsgrundsatz

So gesehen zeigt sich, daß das Gemeindegut nur eine von mehreren historischen Ausformungen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte darstellt. Das muß berücksichtigt werden, wenn man die heutigen bodenreformatorischen Regelungen unter dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes beurteilt. Die historischen Zufälligkeiten einer rein tatsächlichen Vorgangsweise dürfen nicht einseitig gesehen werden, weil dann das Gegenteil dessen erreicht werden würde, wozu der Gleichheitssatz verpflichtet, nämlich gleichgelagerte Verhältnisse auch rechtlich gleich zu behandeln. So gesehen scheinen die in Prüfung bezogenen gesetzlichen Bestimmungen dem Gleichheitssatz nicht zu widersprechen. Sie bedeuten insbesondere nicht eine gleichheitswidrige Einbeziehung des Gemeindeguts in eine auf bestehende agrarische Gemeinschaften abgestellte Regelung. Mit diesem Vorwurf wird übersehen, daß die Gemeinde hinsichtlich des Gemeindegutes eben nicht als (politische) Gemeinde auftritt, sondern mangels einer eigenen rechtlichen Verfassung der Gesamtheit der Nutzungsberechtigten eine Agrargemeinschaft ex lege bildet …

Analyse des Wahrheitsgehaltes

Die regierungsamtliche Stellungnahme an das Höchstgericht ist eine Aneinanderreihung von offenkundig unwahren Behauptungen, die durch die Anlegungsgesetze und die Praxis der Anlegungskommissionen widerlegt sind:

Zuständigkeit eines einzelnen Grundbuchsbeamten

Die Entscheidungen zu den Grundbuchskörpern wurden durch eine Kommission getroffen. Diese stand unter der Leitung des „Grundbuchanlegungs-Commissärs“, der ein geprüfter Richter[5] sein musste. Bei geschlossenen Höfen[6] und ihrer Bestandteile wurden der Gemeindevorsteher und ein Vertreter der Bezirksgenossenschaft der Landwirte beigezogen.

Die „Localcommissionen“ unterstanden der Aufsicht der „Landescommission“ beim Oberlandesgericht Innsbruck. Für geschlossene Höfe[7] gab es auch hier eine besondere Zusammensetzung der Kommission.

Gutdünken, Beliebigkeit der Ausdrücke – der Bezeichnungen

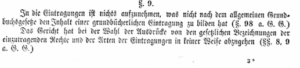

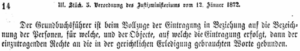

Um den Unsinn der Behauptung des Gutdünkens bezüglich der verwendeten Ausdrücke hervorzuheben, sei hier der Originaltext der Vollzugsinstruction zum aGG 1872 abgebildet:

Die Behauptung des Gutdünkens unterstellt die durchgängige Unkorrektheit, den Amtsmissbrauch aller Anlegungskommissionen. Gutdünken ist ein Kernwort der Propagandalüge zur Täuschung Tirols. Die Ausführungen gegenüber dem VfGH sind als Rechtfertigung und als Begründung für die hauseigenen Rechtserfindungen gedacht.

Ein Ausdruck ist kein Entscheidungskriterium für Eigentumsrecht

Die Behauptung lautet: Der Eigentümer wird durch den „Ausdruck nach Gutdünken“ nicht hinreichend beschrieben und kann/muss daher interpretiert werden. Wie aus den vorangehenden Faksimiles zu schließen ist, war dies in der Anlegungsgesetzgebung nicht vorgesehen. Die vorhandenen gesetzlichen Bezeichnungen mussten erhoben und nach dem gerichtlichen Wortlaut übernommen werden. Dies schließt jede Interpretationsmöglichkeit durch die Anlegungskommissionen aus. Darüber hinaus gibt es auch im Anlegungsgesetz des Landes und der Vollzugsvorschrift keinerlei rechtliche Definition für Ausdrücke. Ein „Ausdruck“ war für die Anlegungskommission bei den Erhebungen und der Zuordnung des Eigentums eines behandelten Grundbuchskörpers ohne Belang. Das Eigentumsrecht wurde auf Grund vorliegender Dokumente[8] oder publicianisch[9] festgestellt.

Bei der Grundbuchsanlegung wurde gemäß den zu übernehmenden alten Rechten „sorgfältig“ zwischen Nutzungsrechten und Eigentumsrechten[10] unterschieden. Keines dieser Rechte wurde in den Anlegungsgesetzen über „Ausdrücke“ definiert. Siehe oben. Sie wurden unabhängig von der Bezeichnung erhoben und festgelegt.

„Berechtigte als Miteigentümer“ – eine erfundene Kategorie

„Miteigenthums-Antheile“ bzw. „Nutzungsrechte an Gemeindegrundstücken“ mussten als Bestandteile eines geschlossenen Hofes gesetzeskonform getrennt ausgewiesen werden. Berechtigte als Miteigentümer waren in den Anlegungsgesetzen nicht denkmöglich.

Die „Berechtigten als Miteigentümer“ gibt es in den Grundbüchern erst seit den rechts- und verfassungswidrigen Eigentumsübertragungen an die eigens gegründeten Agrargemeinschaften, seit Haller bzw. seit 1945. Diese Konstruktion dient als vermeintliche Begründung der rechtskräftig gewordenen, aber gesetzlosen Vorgangsweise. Das ist juristische Spiegelfechterei. Man sollte dies als Nutzungsrecht, das in atypischer Weise[11] das Miteigentumsrecht enthält, bezeichnen. Grundsätzlich hat ein Eigentümer immer alle Rechte, ein Nutzungsrecht auf dem „eigenen“ Eigentum ist ein unsinniger Pleonasmus. Ein Nutzungsrecht ist immer eine Last auf fremdem Eigentum. Das wurde bei der Grundbuchsanlegung so behandelt und hat sich grundsätzlich nicht geändert.

Alle atypischen Rechtssituationen sind juristische Bezeichnungs-Notlösungen, sie beschreiben im Grunde rechtlichen Unfug. Recht muss immer eindeutig bleiben. Der Landesgesetzgeber ist dringend gefordert diesen TFLG-Unsinn durch ein Rückübertragungsgesetz zu beseitigen.

Die Erhebung geschlossener Höfe hatte absoluten Vorrang

Eine bewusste Verfälschung ist die Behauptung, dass die Erhebung des Eigentumsrechtes nach Gutdünken und die Erfassung der Nutzungsrechte nur nach alter Übung erfolgt sei. Als Grundlage aller Erhebungen dienten der Kataster und seine Aufzeichnungen. Die Anlegungskommissionen waren verpflichtet, alle bestehenden Rechte, ob verbüchert oder nach alter Übung praktiziert, in das neue System zu übernehmen. Nach technischen Schritten mussten im Anlegungsverfahren als Erstes die geschlossenen Höfe[12] und die ihnen „zukatastrierten“ Rechte erhoben werden. Nicht erfasste „alte Rechte“ wurden von den Kommissionen, verstärkt mit dem bäuerlichen Interessensvertreter, im „publicianischen“ Verfahren nach Anhörung aller Beteiligten ermittelt.

Eindeutige Intabulierung

Die Form der Verbücherung des Eigentumsrechtes[13] ist mit hinreichender Eindeutigkeit beschrieben. Für die Kommissionsverhandlungen war hierbei ausdrücklich die Beiziehung eines Interessensvertreters der landwirtschaftlichen Bezirksgenossenschaften verpflichtend. Dies gilt ebenso für die Nutzungsrechte[14]. Die in den Grundbüchern sichtbare Praxis der Anlegungskommissionen widerlegt eindeutig die Aussage des Gutdünkens.

Die Grundbuchanlegungskommissionen haben nicht nur in diesem Fall, sondern in 2340 Fällen von bäuerlichem Gemeinschaftseigentum und über 1900 Fällen von Gemeindeeigentum die Anlegungsgesetze penibelst eingehalten. Es war erstklassige Verwaltungsarbeit in bester k.k. Beamtentradition.

Die Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung ist eine ungeheuerliche Lüge, die ein politisch motiviertes Vermögensdelikt, das einem Diebstahl gleichzusetzen ist, rechtfertigen soll. Die schallende Ohrfeige des VfGH wurde mit Trotz zur Kenntnis genommen: Wir machen weiter wie bisher.

Tatwiederholung mit gesetzloser Feststellungsorgie

Die Trotzhaltung hatte weitere höchstgerichtliche Erkenntnisse zur Folge. Im Grundsatzerkenntnis 2008 betreffend die AG Mieders führt der VfGH aus: „Es wäre daher längst Aufgabe der Agrarbehörde gewesen, die Änderung der Verhältnisse [den vernachlässigten Substanzwert] von Amts wegen aufzugreifen.“

Die Agrarbehörde ging in bereits geübter Art auf diese Rüge ein: Gesetzwidrig und verfassungswidrig. Sie löste, selbstverständlich mit politischer Rückendeckung, aus Anlass des höchstgerichtlichen Erkenntnisses zu den Gemeindegründen von Mieders, eine „Feststellungsorgie“ von über 385[15] Feststellungsbescheiden aus, in denen im Wesentlichen unterstellt wurde, dass die bei der Grundbuchsanlegung verwendeten Bezeichnungen wegen Unklarheit durch Feststellungsbescheid interpretiert werden müssten. Es sollte in jedem Einzelfall durch Feststellung geklärt werden, ob Gemeindegut im Eigentum von Gemeinden oder gemeinschaftlich genutztes Eigentum im Eigentum von Bauern vorlag. Für jeden Agrargemeinschaftsfall in einer Gemeinde wurde somit die Frage des Eigentums an den gemeinschaftlich genutzten Waldungen, Heimweiden oder Almen als besonderer rechtlicher Einzelfall hingestellt. Dies ist aus der Anfragebeantwortung durch Landesrat Geisler[16] zu schließen.

Unabhängig davon, was nun festgestellt wurde, können diese Bescheide nicht dafür gedacht sein, Tirol weit das zu beurteilen oder zu ändern, was die unabhängige Justiz unter Aufsicht des Oberlandesgerichtes schon bei der Grundbuchsanlegung, geleitet durch die Anlegungsgesetze, ausgeführt hat: Die Erhebung und Intabulierung der Eigentümer und aller Rechte.

Feststellungsbescheide durch die Behörde sind nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung nur in Ausnahmesituationen möglich, z.B. wenn zwingende öffentliche Interessen dies erfordern. Die Behörde hat in erster Linie rechtsgestaltend zu entscheiden, wie etwa Verpflichtungen oder Unterlassungen festzulegen, nicht durch Behördenabspruch Feststellungen für Tatsachen oder Rechtsfragen zu treffen. Die Vorgangsweise der Agrarbehörde ist offenkundig gesetzwidrig.

Der überschießende Gebrauch der Feststellungen soll als Beweis für die nirgends verschriftlichte Rechtserfindung dienen, in der behauptet wird, dass das Eigentumsrecht an die historisch zu interpretierende Bezeichnung der Eigentümer, wie z.B. Realgemeinde, gebunden sei. Der VfGH hat diese Argumente unter Hinweis auf das geltende Recht zurückgewiesen. Diese Orgie von Feststellungsentscheidungen war nie zulässig. Das weicht zu weit vom AVG ab. Verfassungskonform könnte der Landesgesetzgeber so etwas gar nicht anordnen.

Worum geht es eigentlich in der Sache?

Es geht nicht um die Zuordnung der Eigenschaften „agrargemeinschaftlich“ oder „Gemeindegut“ an die verbücherten Liegenschaften. Dies ist nur Teil des behördlich inszenierten Verwirrspieles. Es geht um das Eigentumsrecht bzw. das eventuelle Nutzungsrecht an den im Grundbuch intabulierten Liegenschaften der Gemeinden/Gemeindeteile. Es geht um die von der Landesverwaltung bestrittene Korrektheit der Grundbuchsanlegung, um das Verschweigen oder Manipulieren der Anlegungsgesetze, um die Behauptung einer nirgends verschriftlichten Rechtserfindung und um die durchgängige Berufung der Behörden auf diese „Gesetzlosigkeit“.

Für alles bestehen jedoch klare Normen in den Anlegungsgesetzen[17], beginnend mit der VV zum aGG 1872 § 9 bis hin zum GALG 1897 § 9 etc. und der zugehörigen Vollzugsvorschrift § 34 (4) und (6). Es genügt ein Blick ins Grundbuch, um die korrekte Rechtslage einzusehen.

Hintergrund der Verfahren

Die Agrarbehörde drückt sich von der vom VfGH ausgesprochenen Verantwortung: „Es wäre daher längst Aufgabe der Agrarbehörde gewesen, die Änderung der Verhältnisse [den vernachlässigten Substanzwert] von Amts wegen aufzugreifen.“ Sie müsste die vorstehende Sachlage auf der Grundlage der oben angeführten Normen lösen. Sie müsste damit ihre jahrzehntelange Anwendung der Rechtserfindung als missbräuchlich eingestehen.

Mit ihrer Verwaltungsorgie von Feststellungsbescheiden erklärte sie separat jede Agrargemeinschaft in jeder Gemeinde zum Einzelfall. Damit wurde die Verantwortung der Behörde, im Sinne der Grundbuchanlegungsgesetze zu reagieren, den Gemeinden zugeschoben. Die Gemeinden mussten dann, egal wie die Feststellung aussah, über ihr weiteres[18] Vorgehen selbst entscheiden. Der Rechtsweg zu LAS und VwGH stand offen.

Es gibt keine gesetzliche Grundlage, Sach- und Rechtsfragen des zwingenden öffentlichen Interesses durch sog. Feststellungsbescheide separat für jeden Einzelfall zu klären. Diese Abweichung vom AVG könnte auch nicht landesgesetzlich verfassungskonform verfügt werden.

Die zu Grunde liegende Rechtsfrage über das Vorliegen von Gemeindeeigentum hat der VfGH bereits beantwortet[19]. Es ist eine rechtsstaatliche Zumutung, die einzelnen Gemeinden in den vorgelegten 385 Fällen zu nötigen, eine höchstgerichtlich gesicherte Rechtslage bzw. die Grundbuchsgesetze und die Anlegung des Grundbuchs durch die Justiz neu zu bewerten. Ihr Wirkungsbereich ist dafür nicht bestimmt und sie können es nicht.

Die Agrarbehörde hat sich damit zum Wiederholungstäter gemacht. Sie leistet Vorschub für den Erhalt der gesetzlosen, rechts- und verfassungswidrigen Eigentumsübertragungen an die eigens gegründeten Agrargemeinschaften. Man könnte dazu auch Beutesicherung sagen.

Pflicht der Agrarbehörde

Die Anmerkung des VfGH „ … Aufgabe der Agrarbehörde gewesen, die Änderung der Verhältnisse [den vernachlässigten Substanzwert] von Amts wegen aufzugreifen“ ist als Auftrag und Verpflichtung anzusehen, Rechtssicherheit zu schaffen. 385 unterschiedliche Beschlüsse oder auch „Nichtbeschlüsse“ durch Gemeinderäte bedeuten jedoch nur Rechts-Chaos auf der Gemeindeebene.

Die einzig mögliche authentische Grundlage für eine Interpretation der intabulierten Eigentums- und Nutzungsrechte können nur die Grundbuchanlegungsgesetze[20], beginnend mit dem aGG 1871 bis hin zum GALG 1897 und VV 1898 sein. Der Unfug der Bezeichnungsdeutungen nach der landesamtlichen Rechtserfindung ist zu beenden. Die intabulierten gesetzlichen Bezeichnungen[21] nach dem gerichtlichen Wortlaut können nicht umgedeutet werden:

Die Simmering-Alpsinteressentschaft wie auch die Gedingstatt Zams sind unquotiertes Gemeinschaftseigentum mehrerer Gemeindeteile und nicht seit jeher (unregulierte) Agrargemeinschaften. Fraktion bedeutet nicht die Summe der auftriebsberechtigten Höfe[22] und Nachbarschaft[23] ist nicht mit Agrargemeinschaft gleichzusetzen, solange die Anführung der berechtigten Höfe mit ihren Einlagezahlen gemäß VV zum GALG § 34 (4) und (6) nicht intabuliert ist. Bei der Grundbuchsanlegung wurde diese „conditio sine qua non“ von den Kommissionen – verstärkt mit bäuerlichem Interessensvertreter – genauestens eingehalten. Siehe die Beispiele[24].

Für die Rechtsfrage der Deutung der Grundbuchseintragungen reicht im Wirkungsbereich der Agrarbehörde ein Feststellungsbescheid, diese Orgie von Feststellungsentscheidungen zu durchwegs gleich lautenden Rechtsfragen ist überschießend. Bei den Höchstgerichten wurde gegen die Massenerledigungen, für jeden einzelnen Fall Feststellungsbescheide zur Rechtsauslegung zu erlassen, nie etwas vorgebracht. Die Höchstgerichte dürften auch nicht in Kenntnis davon gewesen sein, wie viele solcher Feststellungsentscheidungen ergangen sind.

Die Agrarbehörde stellte durch Bescheid „kein Gemeindegut“ oder „atypisches Gemeindegut“ fest. Der LAS hatte, im Fall einer Berufung, keine Bedenken gegen die Praxis „jeder Fall ist ein Einzelfall“, jeder Fall kann durch Feststellungsbescheid rasch beendet werden. Die Gemeinden waren also auch beim LAS die Verlierer.

Wer Eigentümer dieser oder jener gemeinschaftlich genutzten Waldungen, Almen und Heimweiden war, das stand seit der Grundbuchsanlegung im Grundbuch. Es würde sich schon in einem Feststellungsbescheid zu dieser Rechtsfrage zeigen, dass die Normen zur Grundbuchsanlegung[25], zur damaligen Eigentumsfeststellung durch die Grundbuchsanlegungskommissionen unter richterlichem Vorsitz und unter der Aufsicht des OLG korrekt und sehr genau zur Anwendung gekommen sind.

Auf die Bezeichnung oder Benennung der Namen im Grundbuch kommt es zur Feststellung der Eigentümer an diesen Liegenschaften nicht an. Die Anlegungsgesetze und die intabulierten gesetzlichen Bezeichnungen[26] nach dem gerichtlichen Wortlaut können nicht umgedeutet werden.

Siehe auch:

Zams – die totale Vernichtung des Gemeindegutes – Mieming Transparent

Anras – bestohlen und belogen – Mieming Transparent

Die zweite Tatwiederholung – Privatisierung der Behördenpflicht

Der Landesgesetzgeber drückt sich aktuell weiter vor der Verantwortung eine Prüfung von Amts wegen zu veranlassen und beauftragt einen privaten Verein, die Gemeinden zu ersuchen, darüber nachzudenken, ob bei ihnen fragwürdige Behördentätigkeit vorliegt oder nicht. Siehe der Beitrag:

Verharren im gesetzlosen Agrarsumpf – Mieming Transparent

Dazu der Tiroler Landtag: Video TOP 28 und 29: https://www.tirol.gv.at/landtag/live/archiv/video/02072025-nachmittag/

Fazit

Der Vergleich mit der rechtlichen Realität zeigt Art, Ausmaß und Perfidie des Unrechtes.

Die ursprüngliche Untat ist allein durch den Tiroler Bauernbund zu verantworten. Er hat das Klavier der ÖVP bespielt.

Für die Tatwiederholungen war jeweils ein Koalitionspartner für einen Beschluss notwendig. Für die erste Wiederholung stand die Partei der Grünen dem Bauernbund zur Verfügung. Im hochaktuellen Fall war die SPÖ hilfreich.

Daraus folgt, dass Scham keine politische Kategorie ist. Die Glaubwürdigkeit der bestimmenden politischen Gruppierungen ist schwer erschüttert. Selbstbeweihräucherung mit Orden, Ehrungen, Ringen, Denkmälern, Straßen- und Platzbenennungen bis hin zu „Museums-Pfeifen“ darf und kann davon nicht ablenken. Nur die Wiedergutmachung, die Rückgabe dessen „was einem nicht gehört“ kann die Glaubwürdigkeit zumindest schrittweise wieder herstellen.

[1] Festschrift 75 Jahre Tiroler Bauernbund, Seite 102

[2] Kreisbauernschaft Lienz 1939: „…, dass die Überführung aller ehemaligen Fraktions- und Gemeindegüter in das Eigentum von körperschaftlich eingerichteten Agrargemeinschaften (Nachbarschaften) durch die Agrarbehörde die beste und zweckmäßigste Lösung sei, durch die eine Beruhigung innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung eintreten und die Durchführung von Eingemeindungen

wesentlich erleichtert werden würde.“

[3] Landesrat Wallnöfer war Vorsitzender des LAS im Fall Tulfes

[4] Dieser rechtshistorische Denkansatz wurde vielfach von Vogl, Mair und Lang verbreitet. Er ist für die Rechtsentwicklung in der Monarchie ohne Belang. Das ist Gesinnungs-Fischerei in deutschnationalen Gewässern.

[5] GALG 1897, § 15 Abs. 2 Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[6] GALG 1897, § 15 Abs. 6 Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[7] GALG 1897, § 17 Abs. 3 Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[8] Über 70 % des Eigentums von Gemeinden oder Gemeindeteilen ist mit Dokumenten belegt.

[9] Bei bäuerlichem Gemeinschafteigentum wurde das Eigentumsrecht zu über 70 % durch mündliche Zeugenaussagen festgestellt.

[10] Grundbuchanlegungsverordnung für Tirol § 34 Abs 1

[11] Der VfGH hat bereits 1929 erkannt, dass Nutzungsrechte nicht erweiterbar sind

[12] GALG §§ 23 und 24, „Gang der Erhebungen“

[13] Anlegungsverordnung § 34 (4) und (6) Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[14] Anlegungsverordnung § 37 Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[15] Die Zahlen sind im Detail lückenhaft und falsch, die Größenordnungen werden damit ausgedrückt

[16] Zur Anfraqebeantwortunq:

1.) Die Agrarbehörde hat bei 385 Agrargemeinschaften mit Bescheid festgestellt, ob es sich dabei um Gemeindegutsagrargemeinschaften handelt oder nicht.

2. Folgende 234 Agrargemeinschaften wurden mit Bescheid rechtskräftig als Gemeindegutsagrargemeinschaften im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 festgestellt:

3.), 4.) und 5.) Alle mit Bescheid festgestellten Gemeindegutsagrargemeinschaften (siehe Punkt 2.) wurden auch im Grundbuch ersichtlich gemacht.

6.), 7.), 8.) und 9.) Bei folgenden 150 Agrargemeinschaften wurde mit Bescheid (rechtskräftig) festgestellt, dass es sich um kein Gemeindegut im Sinn des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 handelt: …

[17] Anlegungsgesetze Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[18] Der Weg ist aktuell vom Landesgesetzgeber durch die Abänderung des Dringlichkeitsantrages der Liste FRITZ wieder beschritten worden: „Abschiebung der Verantwortung zu Grundrechtsfragen an die Gemeinden“.

[19] Der Grundbuchsstand vor der Regulierung ist ausschlaggebend

[20] Grundbuchanlegungsgesetze Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[21] B-Seiten Musterblätter Grundbuch – Hauptbuch B-Blatt – Mieming Transparent

[22] LAS zu AG Marienbergalm

[23] Raitis, Vent

[24] B-Seiten Musterblätter Grundbuch – Hauptbuch B-Blatt – Mieming Transparent

[25] Grundbuchanlegungsgesetze Anlegungsgesetze – Mieming Transparent

[26] B-Seiten Musterblätter Grundbuch – Hauptbuch B-Blatt – Mieming Transparent