Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung zu VfSlg 9336/1982

Das Erkenntnis zitiert drei Absätze der Stellungname, die alle nicht Abweichungen von bestehendem Recht mit rechtlichen Gegenargumenten begründen, sondern Vermutungen zu denkmöglichen historischen und agrarrechtlichen Entwicklungen anstellen.

Der VfGH hat die Einwendungen insgesamt nicht berücksichtigt, er hat sie „vom Tisch gewischt“. Die im zweiten Absatz zitierte Grundbuchsanlegung war nicht Gegenstand des Verfahrens und wurde daher auch nicht im Detail behandelt. Der hier zitierte Sachverhalt ist eine „Amts-Lüge“ und repräsentiert das gesamte Fehlverhalten des Landes Tirol zum Schaden der Gemeinden.

1. Rechtfertigungsversuch – angebliche rechtshistorische Entwicklung

„Der Ursprung ist das deutschrechtliche genossenschaftliche Institut der gemeinsamen Nutzung (Allmende), die den jeweiligen Eigentümern berechtigter Höfe bzw. den Gemeindeangehörigen als Allmendnutzungsberechtigten zustand. Für diese gemeinschaftliche Nutzung haben sich eigene Gemeinschaften (Nachbarschaften, frühere ursprünglich selbständige Gemeinden) herausgebildet, die auch bei der Grundbuchsanlegung kraft ihres klar begrenzten Mitgliederkreises in der Regel vom übrigen Gemeindegut getrennt behandelt wurden. Sie gelten heute als Agrargemeinschaften. In vielen Gemeinden war jedoch die Gemeinde als solche, nämlich die alte sogenannte ‚Realgemeinde‘ als Nutzungsgemeinschaft Zuordnungspunkt dieser Nutzung. Dafür wurde dann der Begriff Gemeindegut verwendet …

2. Zentrale Unwahrheit – beliebige Intabulierungen durch einen Einzelbeamten

Bei der Grundbuchsanlegung wurde einmal die Gemeinde, dann wieder eine Nachbarschaft, eine Fraktion, eine Interessentschaft, die Katastralgemeinde oder die Berechtigten als Miteigentümer eingetragen. Es lag allein im Gutdünken des zuständigen Grundbuchsbeamten, welchen Ausdruck er verwendete. Da die tatsächliche Nutzung weiterhin gemäß der alten Übung erfolgte, war es für den Berechtigten in wirtschaftlicher Hinsicht gleichgültig, ob seine Bedürfnisse an Holzbezugs- und Weidemöglichkeiten durch die Mitgliedschaft zur Nachbarschaft, zu einer Interessentschaft oder durch eine Gemeindegutsnutzung gedeckt wurde.

3. Rechtfertigungsversuch – Bodenreform und Gleichheitsgrundsatz

So gesehen zeigt sich, daß das Gemeindegut nur eine von mehreren historischen Ausformungen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte darstellt. Das muß berücksichtigt werden, wenn man die heutigen bodenreformatorischen Regelungen unter dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes beurteilt. Die historischen Zufälligkeiten einer rein tatsächlichen Vorgangsweise dürfen nicht einseitig gesehen werden, weil dann das Gegenteil dessen erreicht werden würde, wozu der Gleichheitssatz verpflichtet, nämlich gleichgelagerte Verhältnisse auch rechtlich gleich zu behandeln. So gesehen scheinen die in Prüfung bezogenen gesetzlichen Bestimmungen dem Gleichheitssatz nicht zu widersprechen. Sie bedeuten insbesondere nicht eine gleichheitswidrige Einbeziehung des Gemeindeguts in eine auf bestehende agrarische Gemeinschaften abgestellte Regelung. Mit diesem Vorwurf wird übersehen, daß die Gemeinde hinsichtlich des Gemeindegutes eben nicht als (politische) Gemeinde auftritt, sondern mangels einer eigenen rechtlichen Verfassung der Gesamtheit der Nutzungsberechtigten eine Agrargemeinschaft ex lege bildet …

Amts-Lüge

Die regierungsamtliche Stellungnahme an das Höchstgericht ist eine Aneinanderreihung von unwahren Behauptungen, die durch die Anlegungsgesetze und die Praxis der Anlegungskommissionen widerlegt sind:

Zuständigkeit eines einzelnen Grundbuchsbeamten

Die Entscheidungen zu den Grundbuchskörpern wurden durch eine Kommission getroffen. Diese stand unter der Leitung des „Grundbuchanlegungs-Commissärs“, der ein geprüfter Richter[1] sein musste. Bei geschlossenen Höfen[2] und ihrer Bestandteile wurden der Gemeindevorsteher und ein Vertreter der Bezirksgenossenschaft der Landwirte beigezogen.

Die „Localcommissionen“ unterstanden der Aufsicht der „Landescommission“ beim Oberlandesgericht Innsbruck. Für geschlossene Höfe[3] gab es auch hier eine besondere Zusammensetzung der Kommission.

Gutdünken, Beliebigkeit der Ausdrücke – der Bezeichnungen

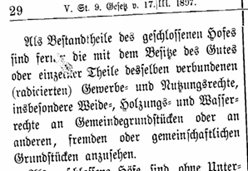

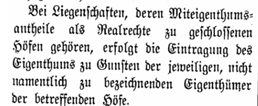

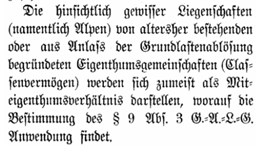

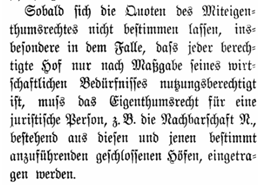

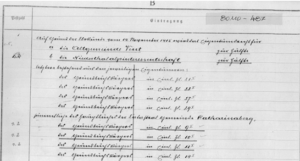

Um den Unsinn der Behauptung des Gutdünkens bezüglich der verwendeten Ausdrücke hervorzuheben, sei hier der Originaltext der Vollzugsinstruction zum aGG 1872 abgebildet:

Die Behauptung des Gutdünkens unterstellt die durchgängige Unkorrektheit, den Amtsmissbrauch aller Anlegungskommissionen. Gutdünken ist ein Kernwort der Propagandalüge zur Täuschung Tirols. Die Ausführungen gegenüber dem VfGH sind als Rechtfertigung und als Begründung für die hauseigenen Rechtserfindungen gedacht.

Ausdruck als Entscheidungskriterium für Eigentumsrecht

Der Eigentümer wird durch den „Ausdruck nach Gutdünken“ nicht hinreichend beschrieben, so lautet der Vorwurf. Wie aus den vorangehenden Faksimiles zu schließen ist, war dies in der Anlegungsgesetzgebung auch nicht vorgesehen. Die vorhandenen gesetzlichen Bezeichnungen mussten nach dem gerichtlichen Wortlaut übernommen werden. Dies schließt jede Interpretationsmöglichkeit durch die Anlegungskommissionen aus. Darüber hinaus gibt es auch im Anlegungsgesetz des Landes und der Vollzugsvorschrift keinerlei rechtliche Definition für Ausdrücke. Ein „Ausdruck“ war für die Anlegungskommission bei der Zuordnung des Eigentums eines behandelten Grundbuchskörpers ohne Belang. Das Eigentumsrecht wurde auf Grund vorliegender Dokumente[4] oder publicianisch[5] festgestellt.

„Berechtigte als Miteigentümer“ – eine erfundene Kategorie

Bei der Grundbuchsanlegung wurde gemäß den zu übernehmenden „alten Rechten“ eindeutig zwischen Nutzungsrechten und Eigentumsrechten[6] unterschieden. Keines dieser Rechte wurde in den Anlegungsgesetzen über „Ausdrücke“ definiert. Siehe oben. Sie wurden unabhängig von der Bezeichnung erhoben und festgelegt.

Die „Berechtigten als Miteigentümer“ gibt es in den Grundbüchern erst seit den rechts- und verfassungswidrigen Eigentumsübertragungen an die eigens gegründeten Agrargemeinschaften, seit Haller bzw. seit 1945. Diese Konstruktion dient nur als vermeintlich rechtliche Begründung der gesetzlosen Vorgangsweise. Sie ist juristische Spiegelfechterei. Grundsätzlich hat ein Eigentümer immer alle Rechte, ein Nutzungsrecht auf dem „eigenen“ Eigentum ist ein unsinniger Pleonasmus, juristisch „doppelt-gemoppelt“. Ein Nutzungsrecht ist immer eine Last auf dem Eigentum. Das wurde bei der Grundbuchsanlegung so behandelt und hat sich grundsätzlich nicht geändert.

„Miteigenthums-Antheile“ bzw. „Nutzungsrechte an Gemeindegrundstücken“ mussten als Bestandteile eines geschlossenen Hofes, gesetzeskonform getrennt, ausgewiesen werden.

Berechtigte als Miteigentümer waren in den Anlegungsgesetzen nicht denkmöglich.

Nutzung nach alter Übung – Eigentum nach Gutdünken

Die formulierte Diskrepanz, die Erfassung der Nutzungsrechte nach alter Übung und die Erhebung des Eigentumsrechtes nach Gutdünken, ist eine bewusste Unterstellung. Die Anlegungskommissionen waren verpflichtet, alle bestehenden Rechte, ob verbüchert oder nach alter Übung praktiziert, in das neue System zu übernehmen. In den Anlegungsgesetzen sind die bäuerlichen Rechte und die Form ihrer Verbücherung mit hinreichender Eindeutigkeit beschrieben. Zudem war hierbei für die Kommissionsverhandlungen ausdrücklich die Beiziehung eines Interessensvertreters der landwirtschaftlichen Bezirksgenossenschaften verpflichtend. Die Praxis der Anlegungskommissionen widerlegt eindeutig diese Aussage[7].

Gemeinschaftlich genutzte Grundbuchskörper

Für die gemeinschaftliche Nutzung von Grundbuchskörpern gab es zum Zeitpunkt der Grundbuchsanlegung nur zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Einerseits die Nutzung von privatem Gemeinschaftseigentum oder andrerseits die Nutzung von Gründen, die sich im Eigentum von Gemeinden oder Gemeindeteilen befanden.

Die Ausführung der Verbücherung dieser beiden Rechtsformen ist detailliert geregelt und im Gegensatz zu obigen Behauptungen eindeutig und unverwechselbar.

Die „conditio sine qua non“ für die Einverleibung von bäuerlichem Gemeinschaftseigentum ist die nicht namentliche Anführung der begünstigten Höfe, was durch die jeweiligen Einlagezahlen geschah.

GALG f. Tirol § 9 Abs 3

Grundbuchanlegungsverordnung § 34 Abs. 3

Grundbuchanlegungsverordnung § 34 Abs. 6

Fehlen diese Eintragungen, dann liegt jedenfalls kein bäuerliches Gemeinschaftseigentum vor.

Das Eigentum von Gemeinden/Gemeindeteilen ist durch die Verwendung der gesetzlichen Bezeichnungen nach dem gerichtlichen Wortlaut hinreichend beschrieben.

Bei Einhaltung dieser Regeln sind auch Eigentumsgemeinschaften aus diesen beiden Kategorien als gemischtes Eigentum klar definiert.

Beispielgebend für die Darstellung und die Übernahme alter Rechte (1415!) ist diese Eigentumsgemeinschaft aus einem Gemeindeteil und aus einer Alpinteressentschaft: der Gemeindeteil ist beschränkt auf die gesetzliche Bezeichnung nach gerichtlichem Wortlaut, während das bäuerliche Gemeinschaftseigentum den Vorgaben des § 34 Abs. 3 und 6 entspricht.

Die Grundbuchanlegungskommissionen haben nicht nur in diesem Fall, sondern in 2340 Fällen von bäuerlichem Gemeinschaftseigentum und über 1900 Fällen von Gemeindeeigentum die Anlegungsgesetze penibelst eingehalten. Es war erstklassige Verwaltungsarbeit in bester k.k. Beamtentradition.

Die Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung ist eine ungeheuerliche Lüge, die ein politisch motiviertes Vermögensdelikt – gleichzusetzen mit Diebstahl – rechtfertigen soll.

Die Glaubwürdigkeit der bestimmenden politischen Gruppierungen ist schwer erschüttert. Selbstbeweihräucherung mit Ehrungen, Denkmälern, Straßen- und Platzbenennungen bis hin zu „Museums-Pfeifen“ darf und kann davon nicht ablenken. Nur die Wiedergutmachung, die Rückgabe dessen „was einem nicht gehört“ kann die Glaubwürdigkeit zumindest schrittweise wieder herstellen.

[1] Grundbuchanlegungsgesetz der gefürsteten Grafschaft Tirol 1897, § 15 Abs. 2

[2] Grundbuchanlegungsgesetz der gefürsteten Grafschaft Tirol 1897, § 15 Abs. 6

[3] Grundbuchanlegungsgesetz der gefürsteten Grafschaft Tirol 1897, § 17 Abs. 3

[4] Über 70 % des Eigentums von Gemeinden oder Gemeindeteilen ist mit Dokumenten belegt.

[5] Bei bäuerlichem Gemeinschafteigentum wurde das Eigentumsrecht zu über 70 % durch mündliche Zeugenaussagen festgestellt.

[6] Grundbuchanlegungsverordnung für Tirol § 34 Abs 1

[7] Wie FN 5