Lexis 360®, ZfV – Zeitschrift für Verwaltung

Das Gemeindegut als Rechtsproblem. Ein verfassungswidriger Rechtszustand als Folge der Aufrechterhaltung einer gesetzlosen Eigentumsentziehung?

Von Heinrich Kienberger Verlag LexisNexis, Wien 2018. XII, 75 Seiten, broschiert, € 38,-.

Fachliteratur · Bearbeiter: Eberhard W. Lang · ZfV 2019/28 · ZfV 2019, 277 · Heft 3 v. 8.10.2019

Hinweis: Der Originaltext der Besprechung ist eingerückt und kursiv geschrieben

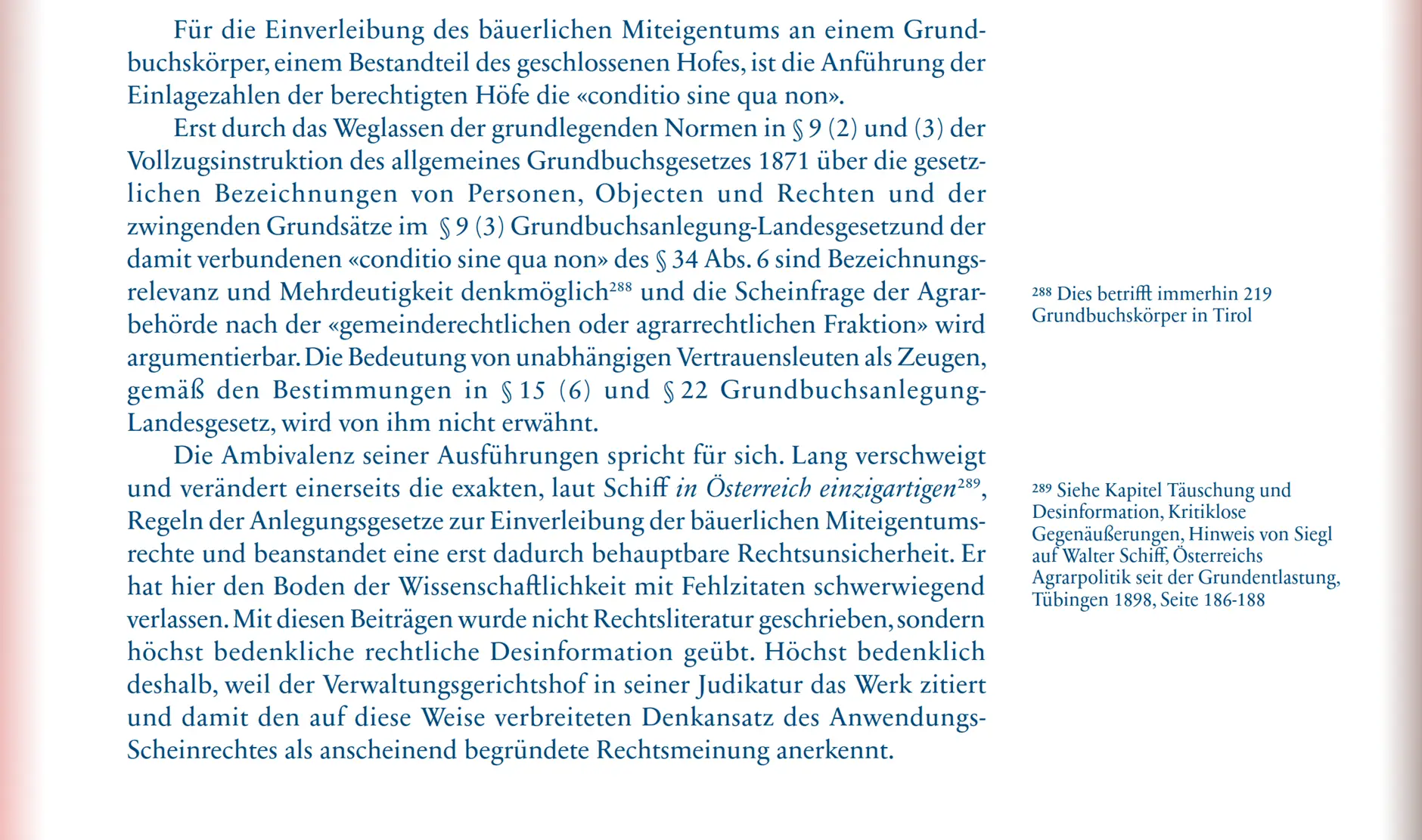

Difficile est satiram non scribere – „Hier keine Satire zu schreiben, ist schwer“. Der Textmanipulator bespricht einen Rechtstext zum von ihm manipulierten Thema. Langs mangelhafte Korrektheit bei Zitattexten ist belegt.

Dazu ein Auszug aus dem Buch „Die Täuschung Tirols“, Seite 118.

Sein bedenklicher Umgang mit Originaltexten setzt sich bereits bei der Überschrift fort. Kienbergers Originaltitel lautet: „Das Gemeindegut als Verfassungsproblem“. Was für ein Unterschied! Lang will ein „Rechtsproblem“ besprechen.

>>Link Buchbesprechung>>

Rechtfertigungen, Ausreden, Ablenkung und Vernebeln

Langs „Kunst“, mit Begriffen und Formulierungen zu relativieren, dient dem Ziel, die Rechtswidrigkeit der offenkundig verfassungswidrigen Eigentumsübertragung abzuschwächen und den VfGH wie auch seine Erkenntnisse in Frage zu stellen. Er funktioniert die Buchbesprechung in einen Diskussionsbeitrag zur Bodenreform um.

„Das Erk des VfGH vom 11. 6. 2008, VfSlg 18.446/2008, hatte in Tirol nicht nur für die so genannten Gemeindegutsagrargemeinschaften große Folgen. Der VfGH äußerte, wie bereits in einem Erk aus dem Jahre 1982, VfSlg 9336/1982, grundsätzliche Bedenken gegen eine durch flurverfassungsrechtliche Regulierungsverfahren bewirkte Umwandlung bloßer Nutzungsrechte am Gemeindegut in Anteilsrechte an einer Agrargemeinschaft. Denn (bloße) Nutzungsrechte an öffentlichen Sachen würden so zu Anteilsrechten und damit zu einer Teilhabe auch an der Substanz. Der VfGH legte vor allem Wert darauf, eine Regulierung hätte sich auf die Ausübung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte beschränken müssen. Die Übertragung des Eigentums am Gemeindegut auf die Gemeindegutsagrargemeinschaft sei offenkundig verfassungswidrig.“…

Die Absicht ist erkennbar. Die Bedeutung der Problemstellung Kienbergers wird abgeschwächt und das VfGH-Erkenntnis relativiert.

Buch und Autor

Lang kann Kienberger nichts entgegensetzen. Er lobt die klare Gliederung, die Lesbarkeit, die große Genauigkeit, die Präzision und Qualität des Werks. Es zeige nämlich grundlegenden Fragen zur Rechtslage und Probleme auf, die weit über das Buch hinausweisen. Er benutzt diese Ansicht dazu, sein Grundanliegen der Rechtfertigung des gesetzlosen Geschehens in einer bedeutenden juristischen Zeitschrift unterzubringen.

… „Die Arbeit ist klar gegliedert und sehr gut lesbar. Sie verweist auf zahlreiche in diesem Rahmen erstellte (unveröffentlichte) Gutachten. … Es fällt schwer, die Arbeit zu kritisieren. Denn sie geht vom zitierten Erk des VfGH aus dem Jahre 2008 aus und denkt die daraus zu ziehenden Folgerungen logisch weiter. Ist das Erk aber wirklich so zwingend?“ …

… “Dieser Teilfrage nach einer Rückübertragung auch des Eigentums an die jeweiligen Gemeinden widmet Heinrich Kienberger eine kurz vor seinem Ableben fertiggestellte Arbeit.“ …

… „Kienberger sieht es als verfassungsrechtlich geradezu geboten an, die Fälle so genannten „atypischen“ Gemeindeguts durch eine Rückführung des Grundeigentums an die Gemeinden mittels Landesgesetz zu bereinigen.“ …

… „Dass auch solche grundlegenden Fragen zur Rechtslage aufgeworfen werden könnten und können, ist nicht das geringste Verdienst der feinen Arbeit von Kienberger. Sie zeigt nämlich Probleme auf, die weit über das Buch hinausweisen. Das ist ein Zeichen seiner Präzision und Qualität.“

Die Rückübertragung war für Kienberger die „Kernfrage“, die er auch aus der Sicht des Gemeindeorganisationsrechtes sowie des Bodenreformrechtes untersuchte. Lang unterstellt aber mit der Abwertung der Kernfrage zu einer Teilfrage, dass es eine Absicht Kienbergers gewesen sei, Entziehung und Rückübertragung des gesetzlos übertragenen Gemeindegutes in den größeren Kontext einer längst fälligen Bodenreform zu stellen. Er behauptet dann, dass der VfGH verabsäumt hätte, diese Perspektive wahrzunehmen.

Thematisierung der Bodenreform zum Zweck der VfGH-Kritik

Lang legt nun, nach den Sinnveränderungen der Grundbuchanlegungsgesetze in seinen „wissenschaftlichen“ Büchern, einen Schwerpunkt auf die globale Deutung der Bodenreform. Sein Denkansatz ist, dass die „durch flurverfassungsrechtliche Regulierungsverfahren bewirkte Umwandlung bloßer Nutzungsrechte am Gemeindegut in Anteilsrechte an einer Agrargemeinschaft“ eine „Aktion der Landeskultur“ auf der Grundlage von Gesetzen der Bodenreform gewesen sein könnte. Eine Einschränkung der „Regulierung auf die Ausübung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte“ durch den VfGH widerspräche den Gesetzen der Bodenreform. Daher seien die VfGH-Erkenntnisse als nicht ausreichend tiefgehend anzusehen.

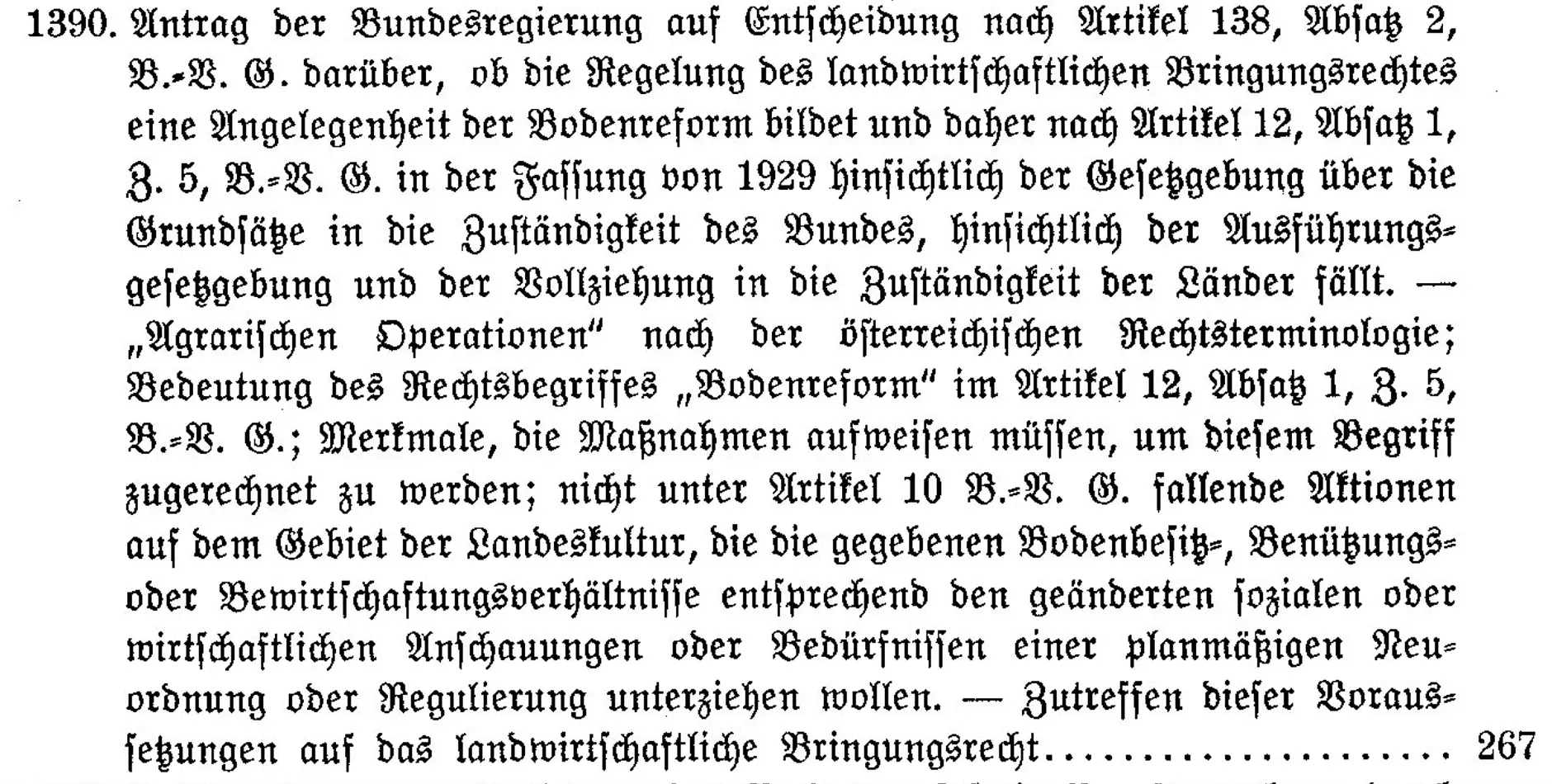

Der umfassende Anspruch einer Bodenreform impliziert öffentliches Interesse und dies wiederum eine rechtsstaatliche Vorgangsweise bei Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung wie sie in VfSlg 1390/1931 vorgegeben ist.

… „Unter dem verfassungsrechtlichen Tatbestand der Bodenreform versteht man nach einem noch immer maßgebenden Erk des VfGH aus dem Jahre 1931 (VfSlg 1390/1931) Aktionen der Landeskultur, durch welche die gegebenen Bodenbesitzverhältnisse, Benützungsverhältnisse und Bewirtschaftungsverhältnisse den geänderten sozialen und wirtschaftlichen Anschauungen oder Bedürfnissen entsprechend einer planmäßigen Neuordnung oder Regulierung unterzogen werden sollen. Ein geschichtlich gewordener Zustand wird negativ bewertet und soll neu gestaltet werden.“ …

Bewertungen eines geschichtlichen Zustandes mit der als notwendig behaupteten Konsequenz der Neugestaltung durch Politik und Gremien sind von hohem, öffentlichen Interesse. Lang’s Denkansatz ist durch die Eigentumsentziehungen durch das Land Tirol und die „Verwaltungspraxis“ der AGs evaluierbar. Vorweg: öffentliches Interesse ist nicht zu erkennen.

Öffentliches Interesse als politische Grundlage

Nur eine allgemein akzeptierte Feststellung „geänderter sozialer und wirtschaftlicher Anschauungen oder Bedürfnisse“ könnte die Grundlage gesetzlicher Anpassungen der gegebenen „Bodenbesitz-, Benützungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse“ des Gemeindegutes für die Neuordnung oder Regulierung sein.

Anpassungen der Bodenbesitzverhältnisse

Die TFLG-Novelle 1952 wurde als gesetzliches Feigenblatt beschlossen. Mögliches „öffentliches Interesse“ wurde nicht diskutiert. Es gab keinerlei Erklärung zu einer beabsichtigten Eigentumsübertragung von über 3500 km² Gemeindegut im Zuge einer „Bodenreform“.Die Besitzverhältnisse sind gründlich, durch fortgesetzte, vom VfGH festgestellte Vermögensdelikte, gesetzlos, rechts- und verfassungswidrig „angepasst“ worden. In den Fachvorträgen von Vogl 1949 oder Mair 1958 war von sozialer Notwendigkeit keine Rede. Die Agrarbehörde hat die Bodenbesitzverhältnisse nicht mit der Gemeinde, sondern mit dem Ortsbauernobmann besprochen. Verkauf und Vererbung wurden von der Behörde durchwegs genehmigt. Öffentliche Interesse ist hierbei nicht nachweisbar.

Wie mit nachfolgendem Beispiel belegt wird, ist landesgesetzlich geordnetes Vorgehen eindeutig nicht gegeben gewesen. Dies trotz der klaren Kompetenzlage für Gesetzgebung und Vollziehung.

Anpassung der Benützungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse

Funktionierende Nutzung und Bewirtschaftung von Grund und Boden, damit auch die des Gemeindegutes, ist ohne Zweifel von öffentlichem Interesse. Die Agrarbehörde hat dagegen die privaten Interessen der Nutzungsberechtigten über Gebühr geschützt, geradezu versteinert.

Im Beispiel AG Obermieming sind aktuell die überwiegende Mehrheit der Hofstellen nicht mehr landwirtschaftlich aktiv. Die der stillgelegten Hofstelle „zugehörigen Rechte“ an Holz und Streunutzung bestehen daher ohne den zu Grunde liegenden Bedarf. Die Richtigstellung dieser „unberechtigten“ Nutzungsrechte ist weder von der Agrarbehörde noch von der Gemeinde versucht worden. Nutzungsrechte wurden mit Genehmigung der Agrarbehörde vererbt und gehandelt. Vor allem von Eigentümern nicht mehr aktiver Hofstellen. Das gilt vermutlich für alle Tiroler Gemeinden.

Öffentliche Interesse ist auch hierbei nicht erkennbar.

Landesgesetzliche Voraussetzungen gemäß VfSlg 1390/1931 für eine Neuordnung im öffentlichen Interesse wurden nicht geschaffen. Landesgesetzgeber, Regierung und Behörde haben bereits bei der Gesetzwerdung versagt.

Verantwortung des VfGH als Ausrede

Lang sucht nun die Ausrede und nimmt den VfGH in die Verantwortung. Er sieht die VfGH-Erkenntnisse nicht als überzeugend an. Das Gericht hätte 1982 und 2008 mit einer Gesetzes-Rüge reagieren können. Er hätte „quasi“ die Fehler der Landesverwaltung rechtzeitig erkennen müssen. Allein im zeitlichen Ablauf der aufgezeigten Dokumente – 1949, 1950 – betrachtet, ist diese Ansicht grober Unsinn. Das Gesetz, die geltende Verfassung interessierte die Agrarverwaltung nicht. Sie agierte auf Zuruf. Politik ging vor Recht.

Die von Lang hier unterstellte Bodenreform, die Aktionen der Landeskultur, erfolgte mit einem Scheinrecht. Die Novellen des Landesgesetzgebers wurden vom VfGH nicht als taugliche Lösungen „empfohlen“, sondern nur als „gerade noch nicht verfassungswidrig“ qualifiziert.

Der „deutschrechtliche Gedanke“, auch von Mair zitiert, ist nur ein Hinweis auf die ideologische Windrichtung im Agrarbereich und der Mindestanteil einer Gemeinde hat sich auf eine Propagandaparole reduziert. Lang ergeht sich in Betrachtungen zu den Begriffen „gemeinschaftlich“ bzw, „agrargemeinschaftlich“, zu fehlenden Regelungen zur Beendigung von Rechten bei Zweckverfehlung und sonstigen agrarjuristischen Spiegelfechtereien.

… „Gerade den Mangel entsprechender Regelungen bezüglich Anpassungen an geänderte Verhältnisse hätte der VfGH durch eine Überprüfung, ob das anzuwendende Gesetz überhaupt entsprechende genaue Neuregulierungsbestimmungen oder Beendigungsmöglichkeiten kannte, rügen können. Ein Gesetzesprüfungsverfahren hätte das Fehlen ausreichender Regelungen für Neuregulierungsverfahren … für aus Gemeindegut gebildete Agrargemeinschaften deutlich machen können. Denn hinter den langjährigen Verfahren der Agrarbehörde steht der deutschrechtliche Gedanke, dass der Eigentümer und Bewirtschafter ident sein sollen. … Dass Gemeinden hier einbezogen wurden, belegen die ausdrücklichen Regelungen über einen jeweils festzulegenden Mindestanteil einer Gemeinde.“ …

… „Verwunderlich ist, dass der VfGH die damals aufgeworfenen Rechtsfragen nicht zum Gegenstand eines Gesetzesprüfungsverfahrens – wie im Jahre 1982 – gemacht hat, sondern in einem Beschwerdeverfahren die wichtigen Fragen zwar ausführlich, aber ohne Prüfung einer allfälligen Verfassungswidrigkeit der angewendeten Rechtsvorschriften erledigt hat.

Im Unterschied zum Bundesgrundsatzgesetzgeber hat der Tir Landesgesetzgeber in der Folge mit mehreren Novellen versucht, die vom VfGH gewünschte Änderung der Rechtslage, die sehr viele so genannte Gemeindegutsagrargemeinschaften betroffen hat, herzustellen. Diese Novellen wurden vom VfGH im Wesentlichen als taugliche Problemlösungen angesehen.“ …

Die Evaluierung der Entwicklung seit 1947, wie die Praktiken zum Gemeindegut von Mieming belegen, zeigt die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Anforderungen und tatsächlichem Geschehen.

Der VwGH wird ignoriert

… „Die übliche Definition für Nutzungsrechte am Gemeindegut als Nutzung an Grundstücken ist zudem unzutreffend, weil mit dem Eigentum am Gemeindegut auch Rechte verbunden sein können (zum Beispiel Fischereirechte oder Einforstungsrechte in einer Nachbargemeinde). Wenn man das Tir Landesausführungsgesetz aus dem Jahre 1909, LGBl 69/1909, betrachtet, bemerkt man das heutige Missverständnis: Das Gemeindegut wurde damals den „gemeinschaftlichen Grundstücken“ (später: „agrargemeinschaftliche Grundstücke“) zugeordnet.“ …

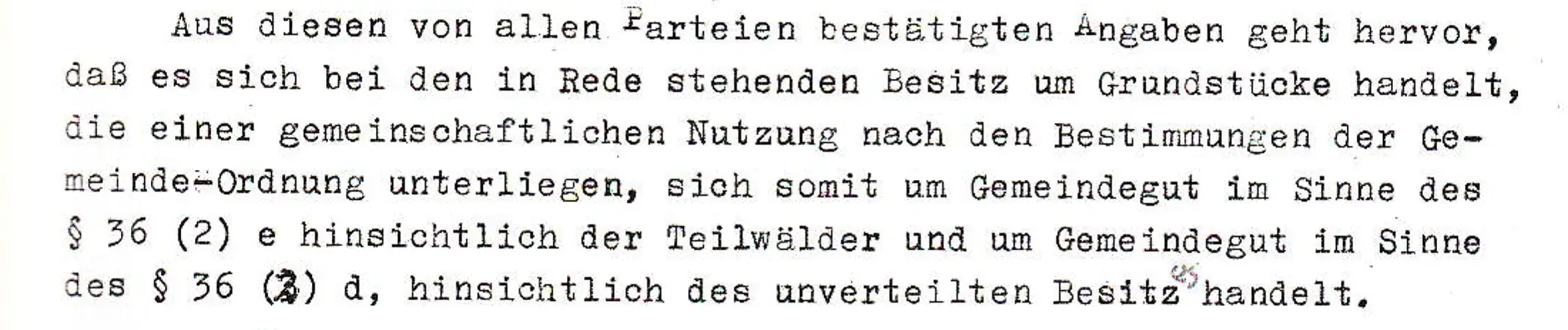

Die Agrarbehörde bezeichnete 1952 im vorläufigen Regulierungsbescheid der AG Obermieming „den in Rede stehenden Besitz“ eindeutig als Gemeindegut mit Nutzungen nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Lang‘s Interpretation steht im Gegensatz zur Auffassung der Agrarbehörde. Er betreibt rechtshistorisches „Kaffeesudlesen“.

Der VwGH hielt bereits 1954 eindeutig fest, dass unter „Gemeindegut“ das Gemeindegut nach der Tiroler Gemeindeordnung zu verstehen sei.

Die Wortspielereien „gemeinschaftlich“ oder „agrargemeinschaftlich“ und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen haben demgemäß keine Bedeutung.

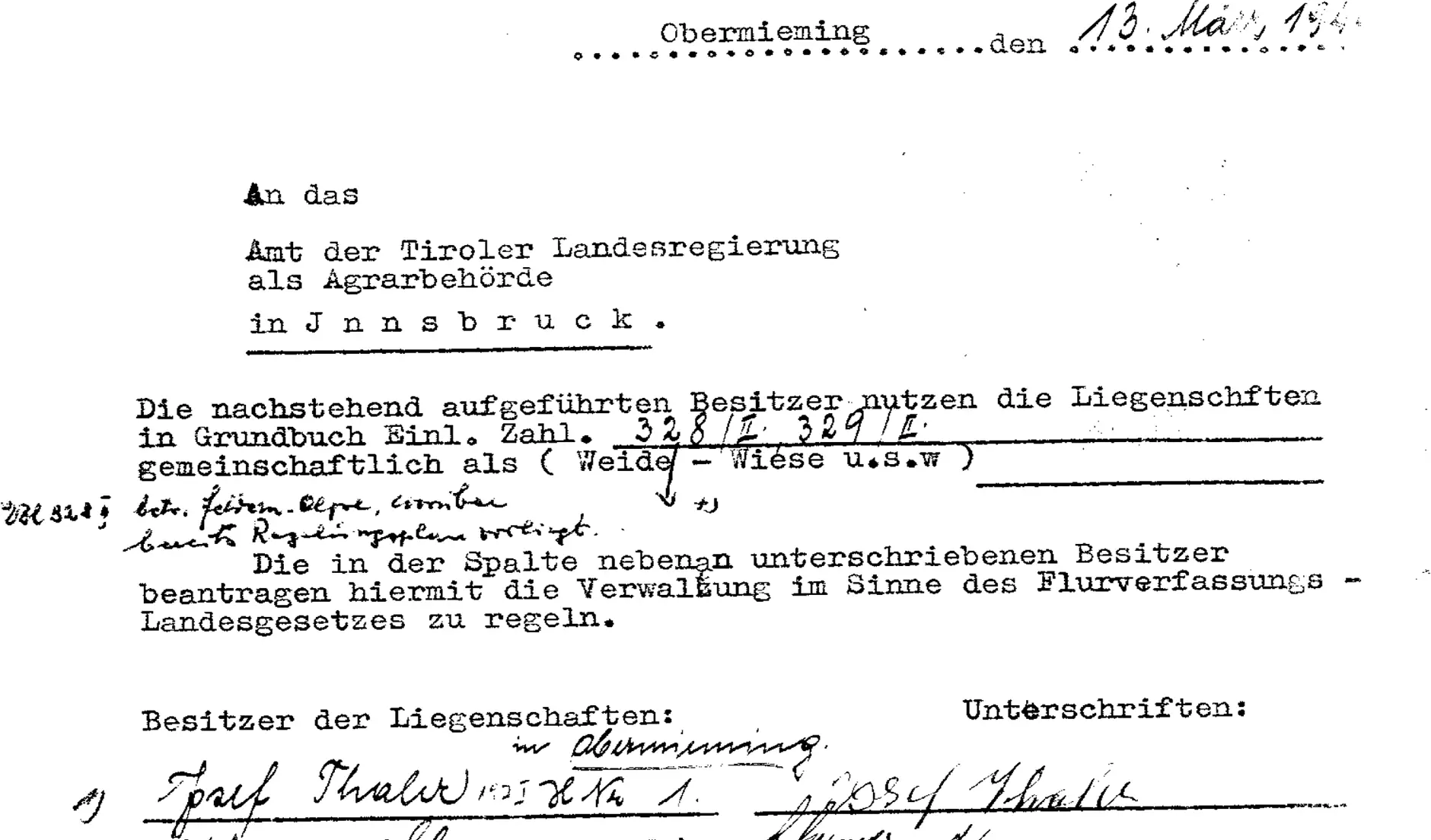

Die Entstehung der AG Obermieming belegt die Gesetzlosigkeit der Eigentumsentziehung

Die Begriffs- und Paragraphendrescherei Langs kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass nichts davon bei der Entstehung der AG Obermieming eine Rolle gespielt hat.

Die Formulierungen der Antragssteller, des Aktenvermerks bei der Entgegennahme des Antrags durch die Agrarbehörde und der Weisung zur Ausführung durch den Landesrat sind inhaltlich uneinheitlich und stellen den Vorgang über die Rechtsordnung. Politik ging vor Recht.

1. Schritt

Die Antragsteller haben das Regeln der Verwaltung im Sinne des TFLG beantragt.

2 . Schritt

Der Überbringer des Antrages formuliert gemeinsam mit dem Behördenleiter den Antrag auf die Regelung der Verwaltung und auf Feststellung des Eigentums um.

3. Schritt

Der verantwortliche Landesrat erteilt eine Weisung zur „gelegentlichen Erledigung der Angelegenheit“ und nicht „gemäß TFLG §§ …“. Er begründet die Eigentumsübertragung nicht mit einer gesetzlichen Grundlage. Es gibt keine.

Doz. Dr. E.W. Lang wird den obigen Ablauf nicht kennen. Niemand kann diesen Vorgang als gesetzlich fundierten Beginn einer „Aktion der Landeskultur“ im Sinne einer Bodenreform im öffentlichen Interesse bezeichnen. Lang‘s Denkansatz zur Bodenreform als Argument für die Eigentumsentziehung löst sich damit auf. Er muss andere Ausreden suchen.

„Rechtsaufklärung“ durch die Agrarbehörde

Gemeindebeteiligung

Die in der TFLG-Novelle 1952 beschworenen gesetzlichen Anteilsrechte der Gemeinden (siehe die Landtagsprotokolle) wurden nur nach Gutdünken umgesetzt. Dazu ist ein Aktenvermerk von Behördenleiter Mair aus 1960 aufschlussreich:

„Soziale und wirtschaftliche Anschauungen“

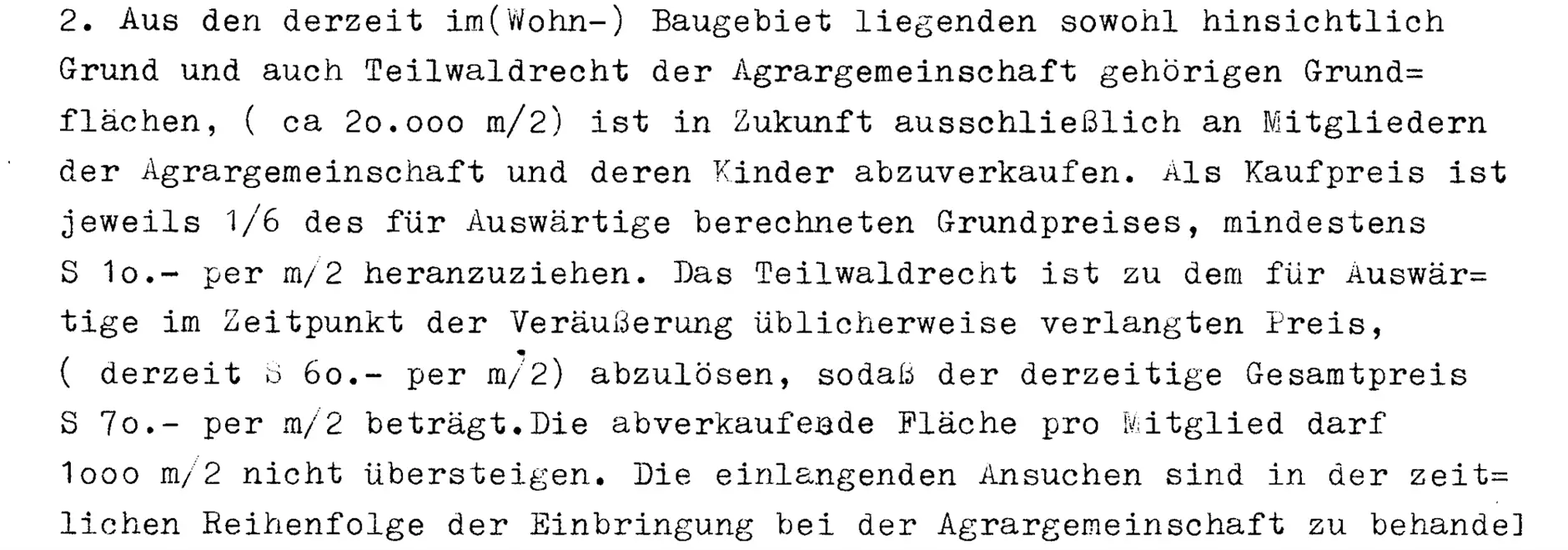

Der gleiche Aktenvermerk von Behördenleiter Mair über eine Besprechung mit der AG Obermieming vom 29 02 1960. Die vorgenommene willkürliche Bewertung der Rechte wird als „Rechtsaufklärung“ dargestellt.

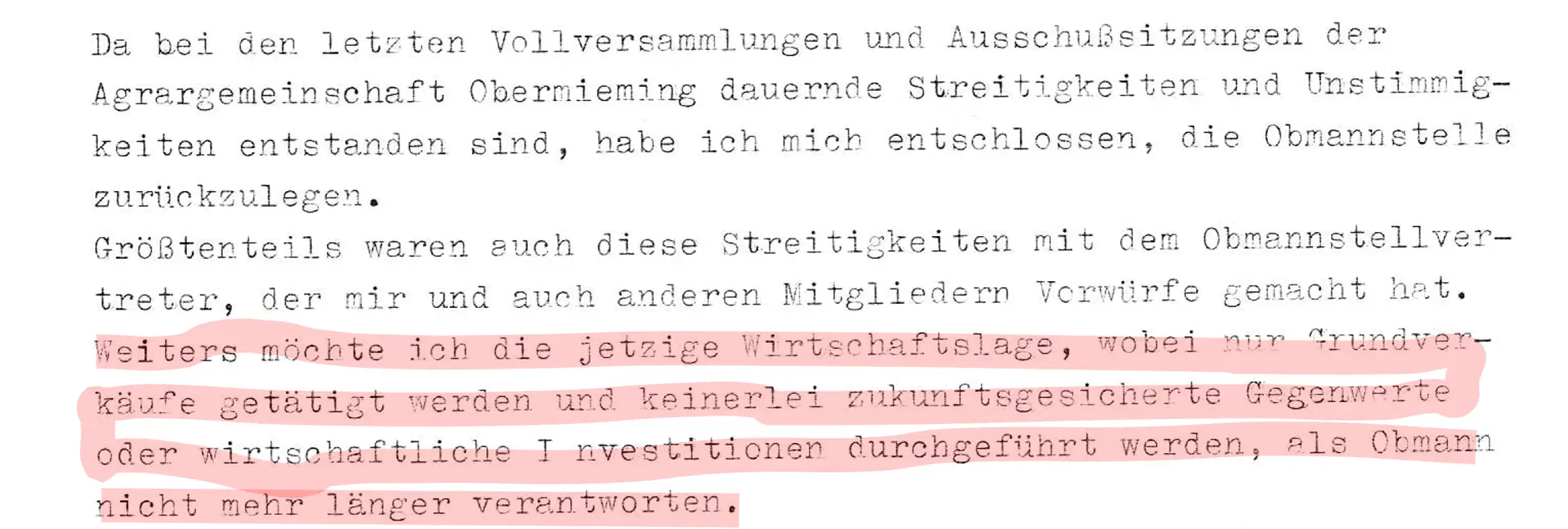

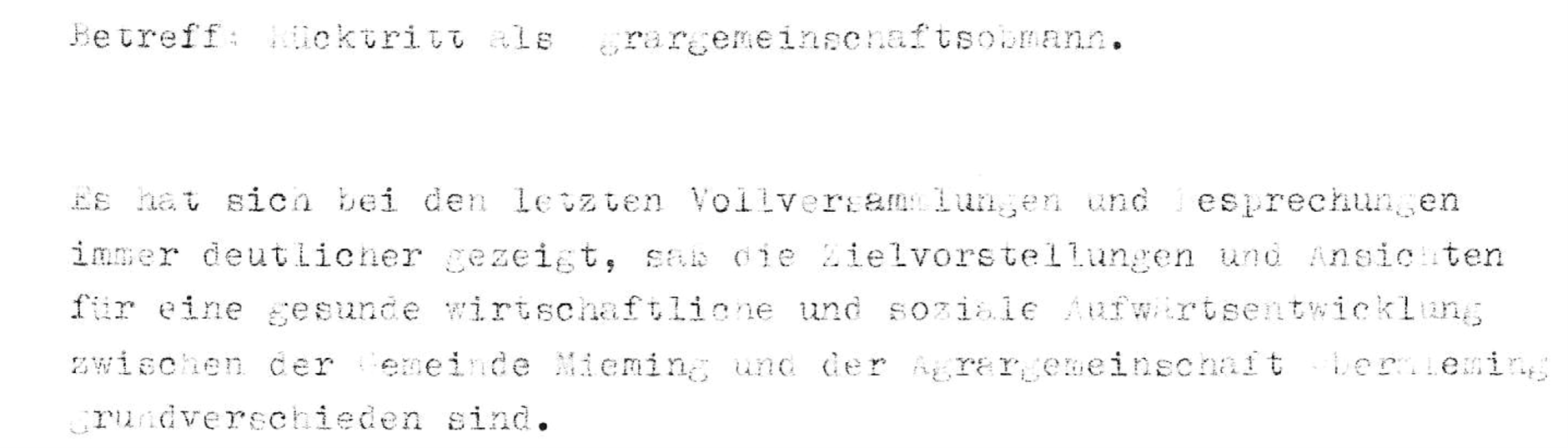

Karl Spielmann – Bürgermeister, Agrargemeinschaftsobmann und Landwirt

Der damalige Obmann Karl Spielmann hat die Vorgänge sehr kritisch gesehen und kündigte am 18.10.1970 seinen Rücktritt an, was von der Agrarbehörde abgelehnt wurde.

Die amtlich gesteuerte Bewertungswillkür setzt sich fort:

Er bekräftigte seine Ansicht und trat am 19.1.1075 als Obmann der AG Obermieming endgültig zurück.

Zweckverfehlung

Der Bauer Karl Spielmann sah Zielvorstellungen und Ansichten der Regulierung und Eigentumsübertragung für die soziale und wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung von Gemeinde und Agrargemeinschaft als unvereinbar an. Er war ein geradliniger, höchst ehrenwerter Mann. Ihm, dem kleinen Landbürgermeister, war die Zweckverfehlung der Regulierung klar. In einem persönlichen Gespräch dokumentierte er seine Machtlosigkeit: „Es stimmt ja alles, was Du sagst, aber man kann darüber nicht reden“.

Die besprochenen Regeln wurden in der Praxis mit Wissen der Agrarbehörde nicht eingehalten. Die Aufteilungssätze haben sich noch zugunsten der Nutzungsrechtablöse verschoben. Dazu kamen noch die tolerierte Handelbarkeit und die Möglichkeit der Vererbung der Nutzungsrechte. Es wurden Mechanismen in Gang gesetzt, die Gemeinden von den Erträgen auszusperren, den Ertrag der Agrargemeinschaft klein zu halten und die Gewinne der einzelnen Nutzungs- oder Anteilsberechtigten bzw. ihrer Familien zu maximieren.

Ähnliches ist in allen betroffenen Gemeinden nachweisbar.

Kein Mehrwert für die Gesellschaft

Die Ergebnisse der landesweiten Aktivität sind nach fast 80 Jahren deutlich sichtbar:Die unvertretbare Bewertung und Behandlung von Eigentumsrecht und Nutzungsrecht durch die Agrarbehörde führte zu völlig einseitigen Vermögensumverteilungen.

-

Den Tiroler Gemeinden wurde das Vermögen entzogen. Sie sind heute finanziell durchwegs sehr schwach

-

Das Vermögen floss nur zum kleinen Teil in die Agrargemeinschaften

-

Private Bereicherung in unglaublichen Ausmaßen – Beispiel „Goldgasse“ in Mieming – hat stattgefunden

>> € 650 000.- für einen Gleicheren>>